特別支援学校と小学校の支援級へ見学に行ってきました!

私が住む地域では、普通の小学校の中に特別支援学校の分校が併設されているため、どちらも同じ校舎内に存在しているのです。

結論「わが子は特別支援学校へ通わせたい!」と思いました。

特別支援学校の説明、授業参観、保護者さんとの座談会、個別相談会と盛りだくさんの内容で、かなり突っ込んだ話まで聞くことができ、行って本当に良かったです!

この記事では、私が特別支援学校(小中学部)の見学で見てきたこと、先生や保護者さんの話などをまとめています。

地域によって違いはあると思いますが、子どもの就学先で普通学校の支援級か、それとも特別支援学校かで悩んでいる方へ少しでも参考になれば幸いです^^

特別支援学校の教室や設備はどんな感じ?

今回見た特別支援学校は、普通の小学校内に併設されている分校なので、スペースは狭いです。

子どもたちが使う教室や設備はこんな感じ!

- 1・2年生(6人)・・・広めの教室(パーテーションで区切れる)

- 3年生(3人)・・・狭い教室

- 5・6年生(3人)・・・狭い教室

- 中学部(8人)・・・広めの教室(パーテーションで区切れる)

- プレイルーム

- 作業室

- トイレ男女各1か所&シャワー洗濯所つきの広いトイレ1か所

これだけが1階に全部並んでいます。

校舎自体は建て替えられてまだ年数が経っていないので、きれいで使いやすいです。

特別支援学校の授業はどんな感じ?

今回見学したのは小学部の授業です。

- 朝の体操

- 1・2年生の国語

- 3年生の算数

- 5・6年生の国語

朝の体操

この日は雨だったので、それぞれの教室内でストレッチやボール運びなどをしていました。

天気が良い日はグランドに出て走るそうです。

1・2年生の国語

1年生はお友達の顔写真シールをプリントに貼り、その隣に平仮名でお友達の名前を書くという課題。

名前の部分はお手本が薄く書いてあり、それを鉛筆でなぞるようにして書いていました。

鉛筆を持つのがまだ難しい子は、ペンを持って色を塗る作業をしていたり、2年生の子は少しレベルアップした課題に取り組むなど、基本的には同じような課題だけど一人一人に合わせた内容を取り組ませているそうです。

3年生の算数

3年生は野菜のおもちゃを使って、買い物をするという想定の授業でした。

先生が色カードを1枚選び、子どもが数字カードを1枚選びます。

「赤」と「2」が出たので、赤い野菜であるトマトを2個カゴに入れられたらOK!

5・6年生の国語

5・6年生はわりと長い文章を読み、その中に出てくるいろんな道具について名前や使い方を学んでいました。

- バットやラケット、釣り竿などスポーツや趣味に使うもの

- ハンマーやペンチ、ピンセットなどの工具

これらの道具の中から2つを一緒に見せて「ペンチはどれ?」と子どもに選ばせたり、どんなふうに使うかを先生と一緒に確認したりしていました。

特別支援学校の先生は何人くらいいるの?

今回見た特別支援学校の先生は

- 1・2年生・・・6人に対して3人

- 3年生・・・3人に対して2人

- 5・6年生・・・3人に対して2人

- 中学部・・・8人に対して3人だったかな?(すみません、うろ覚え)

このような配置でした。

小規模な学校ということもあり、かなり手厚く支援していただけると感じました。

休み時間も先生は必ず子どもたちの近くにいて見守ってくださいます。

ちなみに、小学校の支援級の先生は1クラス8人につき1人で、あとは支援員さんが数名ついていました。

支援級の先生は休み時間もつきっきりというわけにはいかず、脱走癖のある我が子にはちょっと厳しいかな・・・と^^;

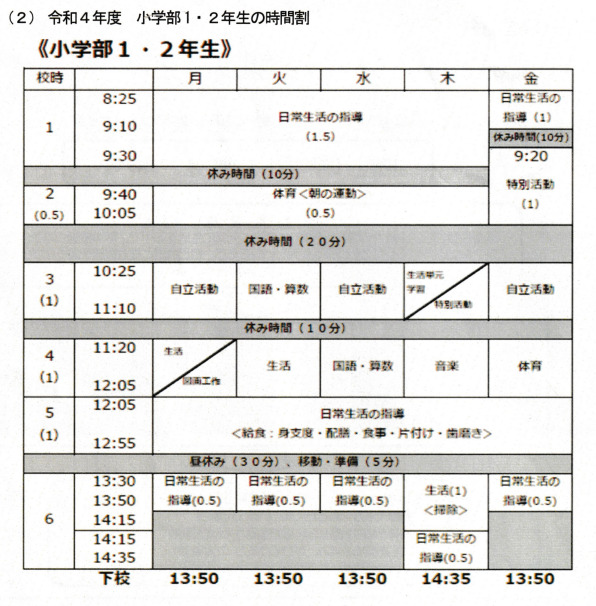

特別支援学校の時間割はどんな感じ?

特別支援学校小学部1・2年生の時間割です。

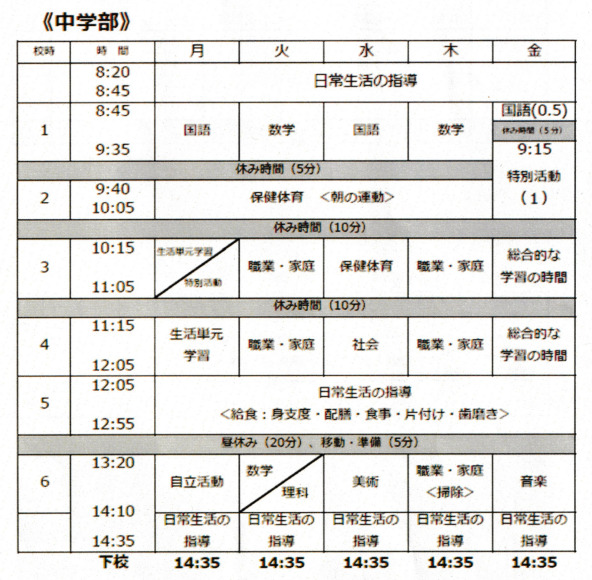

中学部の時間割です。

我が子は保育園に通っていて17時半まで預かってもらっているので、その感覚からすると・・・下校時間が早すぎる!!!

お仕事しているママも多く、放課後はどうやって過ごすの?ということが座談会で話題になりました。

特別支援学校に通う子の放課後の過ごし方は?

親が働いていたりして家にいない場合、特別支援学校に通う子どもたちは放課後どのようにすごしているのでしょう?

保護者座談会で聞いてみました!

過ごし方は、大きく分けて3つあります。

放課後等デイサービスに通う

この地域で障害児が利用できる放課後等デイサービスは2か所あります。

どちらも小学生~高校生まで利用できますが、曜日や時間帯、送迎の有無などに違いがあるとのこと。

親の仕事の都合や利用したい日数、活動の内容や場所、雰囲気など、実際に見学してから決めると良いですよ~とアドバイスをいただきました。

一般の学童保育に通う

一般の学童保育でも障害のある子を受け入れてくれるところがあります。

ある保護者さんは、市内にあるすべての学童保育を見学したうえで決められたそうです。

スタッフの人数や経験などによって毎年様子が変わるので、こちらもまずは見学に行って、よく話し合って決めるのが大事とのことでした。

放課後等デイサービスと一般学童の併用

放課後等デイサービスは月に通える日数が決まっています。

保護者のお仕事の都合で、土曜日や長期休暇中も利用したい場合は、放課後等デイサービスだけでは足りないことがあるそうです。

その場合は放課後等デイサービスと一般の学童保育を併用することになります。

私も今のところ仕事は年中無休なので休みを取りたいし、上の子たちとの時間も作りたい!

自分が倒れないためにも、二つを併用して土曜日も預かってもらえるようにしておきたいと考えています。

いずれにしても、今のうちから連絡を取って見学へ行った方が良いとのこと。

一日でも早い方が良いよ!と先輩からアドバイスをいただきました。

特別支援学校のPTA活動はどんな感じ?

特別支援学校のPTA活動は、正直大変みたいです^^;

まず、クラスの人数が少ない分、全員なにかしらの係を持たなければならないとのこと。

係によっては仕事の忙しさにバラつきがあるそうで、みんなできるだけ平等になるよう、係は持ち回りで担当していると聞きました。

また、特別支援学校は普通の学校に比べると親が学校へ行く機会が多いそうです。

特に高等部になると実習関係の連絡や打ち合わせなどで「しょっちゅう学校に行ってます!でも子どもの将来を考えると大事なこと。」と保護者さんはおっしゃってました。

特別支援学校の学費や補助金は?

特別支援学校でお金がどれくらいかかるのか、気になる所ですよね^^;

小学部は入学前にそろえるのは

- ランドセル

- 文房具

- 体操服

- シューズ類

なので普通の学校に通うのと、そう変わりはありません。

そうそう!「さんすうセット」のような細々した教材は必要なく、授業で必要な物は毎月支払う「教材費」の中から先生方が代わりに購入してくださるとのことでした。

中学部、高等部になると制服やカバンが必要になるので、それなりの準備金が必要です。

大きく違うのが補助金の制度です。

我が家の上2人は「市立」の学校へ通い、市の「就学援助」というのを受けていました。

しかし、特別支援学校は「県立」なので、国や県が補助してくれる「特別支援教育就学奨励費」という制度を受けられます。(対象者や対象範囲は要確認)

どちらの援助もありがたいのですが「お金の回り方が違うから、その点は戸惑うかも。心の準備をしておいてね」と先輩ママさんからアドバイスをいただきました!

- 市の就学援助は先にお金をいただいて、その中から学用品などを購入する

- 国や県の就学奨励費は先に自分で払って、後で請求する

就学奨励費についてですが、どんなものが対象になるのかや詳しい方法については、来年2月くらいに説明があるそうなので、またそのときに調べてまとめたいと思います。

先輩保護者さんから

とりあえず子どもが学校で使うために買った物に関しては、何でも領収書を取っておくこと!

というアドバイスをいただきました(^_-)-☆

特別支援学校と支援級の違いは?

今回たまたま普通の小学校の支援級も見学をすることができました!

短い時間ではありましたが、私が見て感じた支援学校との違いをまとめておきます。

- 支援級は1クラス8人につき先生は1人

- 支援級の先生は一般クラスの先生が担当する(特別支援学校教諭の免許を持っていない場合もある)

- 支援級は普通学級との交流が盛ん

- 普通学級で学ぶ内容を個別サポートを受けながら自分のペースに合わせて学べる

それぞれにメリット、デメリットがあるとは思いますが、うちの子には特別支援学校の方が安心してお願いできるなと思いました。

特別支援学校の授業内容や一日の流れは?気になる学費や補助金についても!のまとめ

特別支援学校と支援級を見学し、授業内容や一日の流れ、先生やお金のことなど、学んだことや感じたことをまとめました。

身の回りのこと、言葉でのコミュニケーションが難しく超多動なうちの末っ子には、特別支援学校の方が合っているなと感じました。

もう迷いはなくなったので、来年の特別支援学校への入学に向けて準備を進めていきたいと思います。

地域によって違いがあるとは思いますが、発達凸凹ちゃんの学校のことで悩んでいる方へ少しでも参考になれば幸いです^^