重度知的障害をともなう自閉スペクトラム症の我が家の末っ子は、5歳8か月で初めてのショートステイお泊りに挑戦しました!

結局、初めての日は泊まることができずに夜中に帰ってきたんですが、それでも夜までチャレンジできたことはとても素晴らしいと思っています。

この記事では

- ショートステイを利用しようと思った理由

- ショートステイを利用するための手続き

- ショートステイのメリットやデメリット

について私が感じたこと、体験したことを元にお伝えします。

ちなみに我が家は、一人親で子ども3人(現時点で中一、小5、年長)、両親は元気だけど実家は船で4時間の距離にあって、頼れる家族や親せきは近くにいないという状況です。

発達障害の子どもを5歳でショートステイへ預けようと思った理由

我が家の末っ子を5歳でショートステイへ預けようと思った理由は大きく2つです。

- 私も上の子たちも精神的・肉体的に休む時間が必要

- いざという時に頼れる場所や人と繋がっておきたい

私も上の子たちも精神的・肉体的に休む時間が必要

うちの子は思い通りにいかないときの癇癪やパニックを起こしたときに、私やきょうだいの髪を引っ張ったり、叩く蹴る、引っかくつねる、物を投げるなど、攻撃的な行動がとても多いです。

原因がわかるときはできるだけ事前に防ぐこともできますが、そうではない突然のパニックは防ぎようがなく、私は常に神経をとがらせている状態です。

休日で子どもたちがみんな家にいる日は、上の子たちにも影響が大きく、長時間末っ子を連れて外に出るしかありません。

上の子たちとの時間も取れないし、ろくなご飯も作ってあげられないことが多々。

寝ているときにも突然姉に襲いかかったこともあり、ちょっとの物音や子どもの寝返りでも目が覚める毎日です。

自分の時間なんてほぼ取れないし

「こんな日が続いたら私が倒れてしまう・・・」

と思い、そうなる前に助けを求めることにしました。

いざという時に頼れる場所や人と繋がっておきたい

私も子どもたちも今は毎日元気に過ごしていて、普段から食事にもかなり気を付けてはいますが、病気にかかったりケガをする可能性はあります。

もし夜中に私やきょうだいが具合悪くなって病院へ行かなきゃならない!という事態に陥ったら・・・

もし私やきょうだいが寝込むようなことになってしまったら・・・

とてもじゃないけど、そんな状況では末っ子を見ることができません。

それに、体調不良以外でも冠婚葬祭などでどうしても末っ子を連れて行けないということが今後あると思います。

そんなときに、発達障害の子どもを預かってくれる場所や人と繋がっておきたいと思ったのがもう一つの理由です。

発達障害の子どもがショートステイを利用するための手続きや手順

うちの末っ子がショートステイを利用できるようになるまでに行った手続きや手順についてご紹介します。

住んでいる場所や状況によって違いがあるとは思いますが、ネットで調べた限り、だいたいの流れはこんな感じだと思います~^^

-

STEP1市役所福祉課へ電話で問い合わせ

-

STEP2相談支援事業所市役所から事業所へつないでもらった

-

STEP3利用計画相談支援事業所の担当者さん&利用する施設の担当者さんと面談

-

STEP4受給者証相談支援事業所の担当者さんがやってくれた

-

STEP5サービス開始まずは慣らし通所から

ダメもとで市役所に電話

我が家は小さな離島に住んでいます。

児童相談所もないし、子どもが利用できるような施設もなさそう・・・というのは分かったうえでダメもとで市役所の福祉課にSOSの電話をしました。

やっぱりそうだよね、と一度はあきらめました。

しかし、翌日市役所から電話が。

市役所から相談支援事業所へ連絡

市役所の職員さんが相談支援事業所へ連絡をして、我が家の困っている事情を話してくださいました。

すると、相談支援を行っている会社が持っている大人の障害者が利用するグループホームで、うちの子のショートステイ受け入れを検討してもらえることになったんです!

そのグループホームのスタッフさんの中に、障害児を育てているママや発達障害児支援の豊富な経験を持っている方がいらっしゃったことが、大きなきっかけとなりました。

我が家の事情を知ってすぐに動いてくださったことが、とってもとってもありがたいです。

相談支援事業所の担当者さん&利用する施設の担当者さんと面談

担当者さんと面談をして、まずはうちの子の特性や普段の様子をお話し、いつからどんなふうに利用していくかを話し合いました。

まずは

- うちの子にとってその場所とスタッフさんに慣れてもらう!

- 楽しい場所だと思ってもらおう!

- そのためにも絶対に無理はさせない!

ということで、しばらくは週に1回1時間だけ遊びに行かせてもらうことになりました。

まずは様子を見て、大丈夫そうだったら少しずつ時間を伸ばし、最終的にお泊りができればいいな~と。

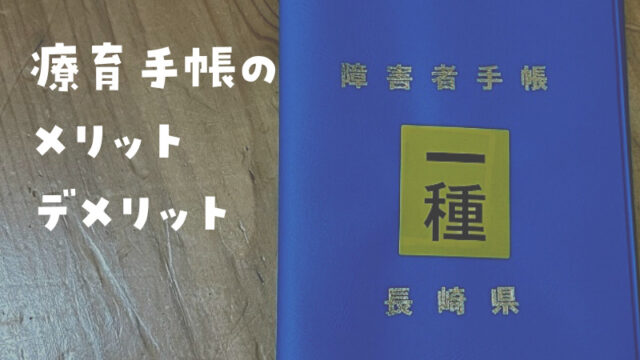

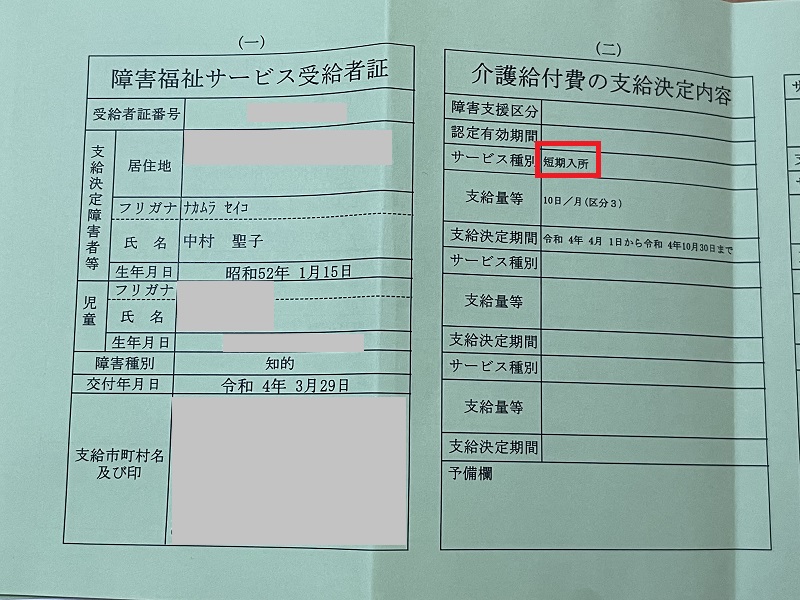

受給者証を受け取る

このような福祉サービスを受けるには「受給者証」というのが必要になります。

受給者証は、相談支援事業所の担当者さんが手続きをしてくださるので、特に自分では何もする必要なないです。

支給決定期間というのがあって、期限が近づいてくると更新について確認の連絡が来ます。

まずは慣らし通所から

2022年の5月から、毎週金曜日の夕方、保育園帰りに1時間グループホームへ遊びに行くことになりました。

うちの子は「人見知り」というものをまったくしないので、スタッフさんや入居者さんに対して拒否反応みたいなのは全然ありませんでした。

グループホームはわりと規模が小さめのシェアハウスといった感じで、見た目も雰囲気もアットホーム☆

息子はリビングに置いてあった空気清浄機にドハマり!

風力最大にして小さくちぎったティッシュをヒラヒラヒラ~と飛ばす遊びだけで、余裕で1時間は過ごせました。

数回行って少し慣れてきた頃、試しに私が離れてみたのですが全然大丈夫!

そして7月の最初に初めてのお泊りに挑戦となりました。

やっぱり不安だったのか、眠れず大きな声を出したり外に出ようとしたため、1回目はそこで終了~!

スタッフさんは「これに懲りずにまたチャレンジしましょう!」と言ってくださったので、少しずつ進めていきたいと思います。

ちなみに息子は嫌がるどころか、毎日保育園帰りに「○○○!」とグループホームの名前を口にして行きたがっています^^;

今のところ息子にとって嫌な場所ではなく、むしろ楽しい場所になっているようなので、その点はまず安心です☆

この投稿をInstagramで見る

発達障害の子どもがショートステイを利用するメリットやデメリット

うちの子はまだお泊り成功はできていませんが、発達障害の子がショートステイを利用することについて私が考えるメリットやデメリットをお伝えします。

ただ、私たちが利用させてもらっているのは大人のグループホームなので、施設も子ども用ではなく、子ども専門のスタッフさんがいるわけでもありません。

ちょっと特殊な状況だということをふまえた上で、一つの参考にしていただければと思います。

ショートステイのメリット

- 子どもと離れて親やきょうだいがリフレッシュできる

- 子どもがいろんな人と関わることができる

- 子どもが家と違う環境で生きる力を身につけることができる

うちの子はまだお試ししかできていないんですが、こうなったらいいなぁという希望も込めてメリット3つ挙げました。

ショートステイのデメリット

- 他の利用者さんに迷惑をかけるのではないかと心配(お年寄りや視覚障害者、聴覚過敏の方もいらっしゃる)

- 慣れるまでは「いつ連絡が来るか…」ドキドキでゆっくり眠れない^^;

- お金はかかる

まだお試し段階なのでわからないこともたくさん。

これから実際に利用していくうちにわかることも増えていくと思うので、その都度追記していきますね!

発達障害の子どもをショートステイへ預ける理由は?手続きやメリットデメリットも!まとめ

重度知的障害をともなう自閉スペクトラム症な5歳8か月の我が子を、ショートステイへ預けようと思った理由や手続き、現時点で感じたメリットやデメリットをまとめました。

これから本格的に利用していくまでどれくらい時間がかかるかわかりませんが、焦らずゆっくり挑戦していければと思います。

我が家の体験が一つの例として参考になれば幸いです^^