いくら言っても学校の準備を自分でできるようにならない…毎日子どもにガミガミ怒って自分もイライラさせてたのは数年前の私でした。

特に発達凸凹の特性がある長男に対して私は理解するどころか「ちゃんとできるようになってほしい」とついつい厳しくしてしまい、子どもは反発する…という悪循環に!

そんな自分が嫌でたまらなかったんですが「環境を整えて子どもに間接的に働きかける」ことを学んでから、少しずつガミガミ言うことが減って笑顔が増えてきました。

今回は、当時小学生だった子どもたちが、親に言われなくても自分で学校の準備ができるようになった一つのアイデア「おたよりボックス」をご紹介します。

おたよりボックスはどうやって作るの?

ではまず、おたよりボックスの作り方について説明しますね。

材料は全て100均で揃えました!

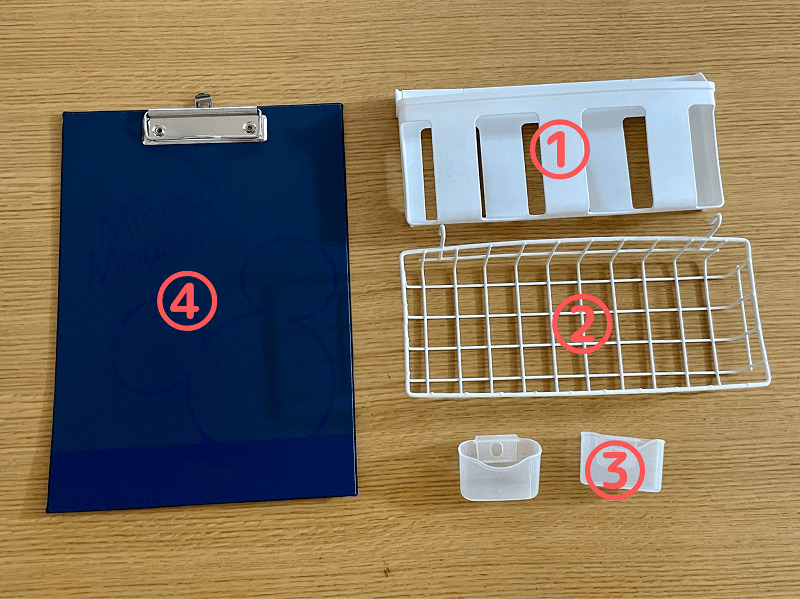

準備するもの

- ①プリントを入れるボックス

- ②ハンカチやティッシュなどを入れるカゴ

- ③小物入れ

- ④バインダー

- ⑤フック

作り方

では作り方を説明していきますね~!

作ると言っても、ただかけるだけなので超簡単です^^/

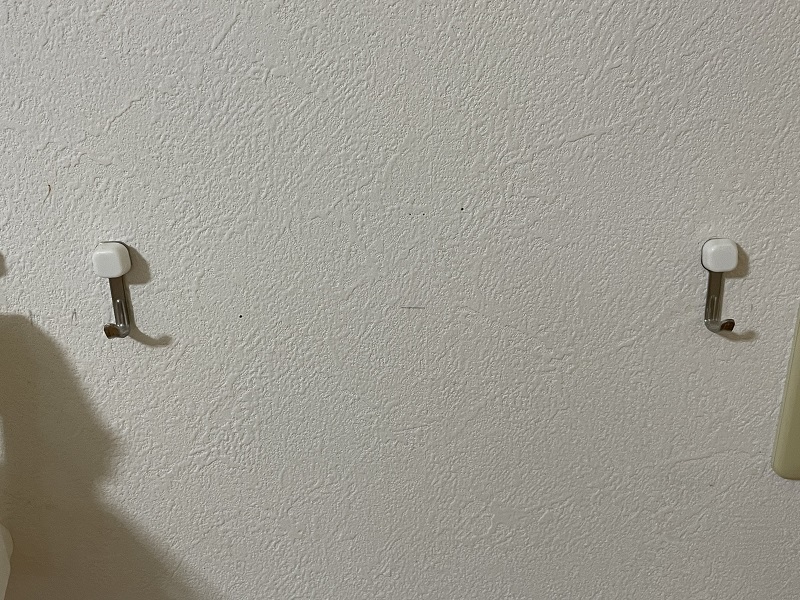

1.フックを壁に設置する

私が今回使ったのは細いピンが3本斜めに壁に刺さるタイプのフックです。

それほど重い物を支えるわけではないので、小さい物で十分です。

プリント入れボックスの幅に合わせて間隔を決めてくださいね。

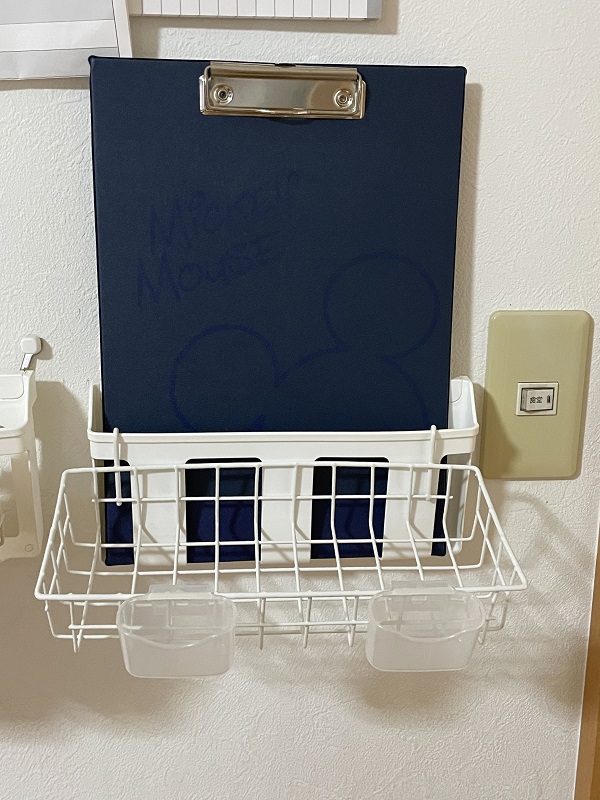

2.プリントを入れるボックスをかける

ボックスの裏はこんな感じになっています。

凹んでいる部分にフックをひっかけます。

これでOK!

3.ハンカチやティッシュなどを入れるカゴをかける

これはひっかけるだけです。

4.小物入れをかける

ハンカチやティッシュを入れるカゴの前や横に、小物入れをひっかけます。

これはかなり小さいのですが、は名札やリップクリーム、クリップや印鑑などの小さな物を入れるのにバッチリ!

5.バインダーを入れる

A4サイズのバインダーがちょうどピッタリ収まります!

バインダーは子ども別に色分けしました。

6.物を入れて完成!

このようにハンカチやティッシュ、マスクなどを入れたら完成!

おたよりボックスはどうやって使うの?

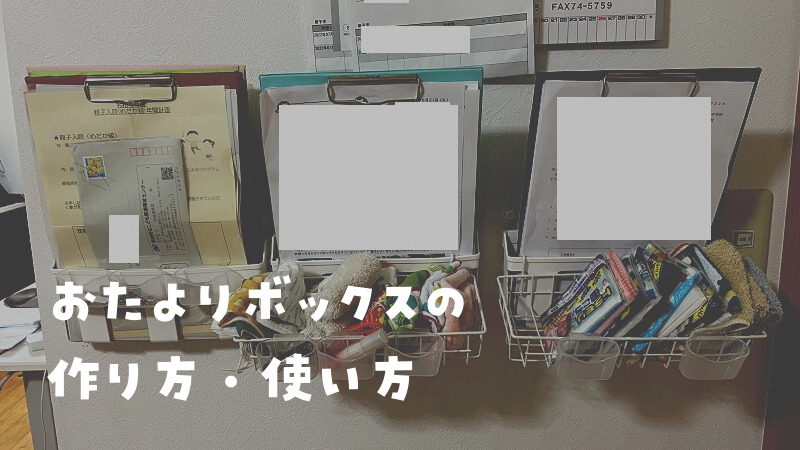

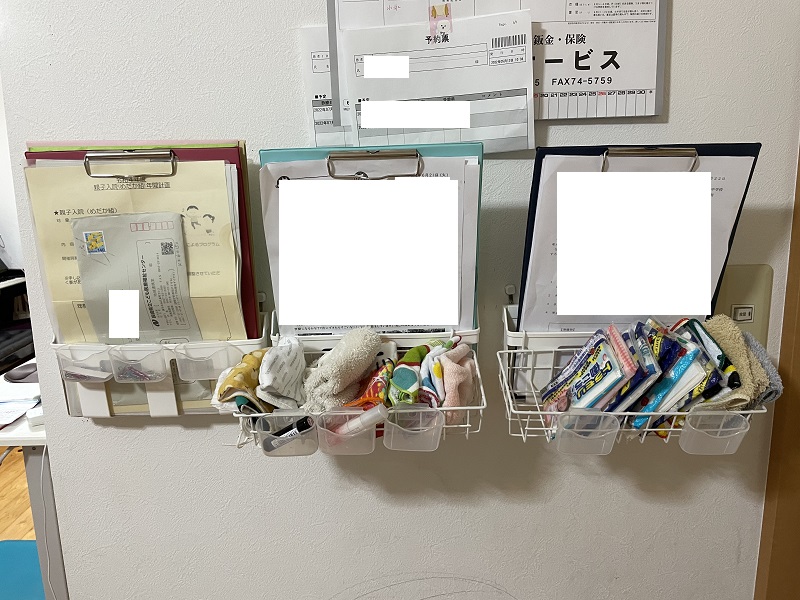

我が家には3人の子どもがいるので、このように3人分並べて使っています。

小中学生は学校から帰ってきたらプリント類や連絡帳をボックスへ入れてもらいます。

私はそれらを見てハンコを押したり、コメントを書いたりして、また学校へ持って行く物はバインダーへ挟んでおきます。

翌朝子どもたちは書類やハンカチ・ティッシュなどをこの場所から自分で取ってカバンに入れ持って行く、という流れです。

このおたよりボックスを作る前は、子どもたちはプリント類をダイニングテーブルの上にドサッと置いていました。

私もどれが誰のものなのか混乱したり、返事が必要な物は子どもに渡したつもりが落としてたり、他の遊びに夢中になってカバンに入れるのを忘れてたり。

それどころか、子どもたちはプリント類を出すことさえ忘れていたり^^;

お互いにイライラするような状況となっていたのです。

おたよりボックスを作ってからは、細かいことを言わなくても子どもたち自身で動けるようになったので、ガミガミもイライラもかなり減ったな~と実感しています。

おたよりボックスのまとめ

我が家で実践しているおたよりボックスの作り方や使い方、子どもや私の変化についてご紹介しました。

100均で揃う材料で簡単に作れるので、よかったら参考にしてみてくださいね☆

私は発達凸凹アカデミー認定の「子どもの発達インストラクター」として、子どもの発達支援講座を開いています。

「子どもの発達と環境」講座では、環境を整えることで子どものやる気や「できた!」を引き出すアイデア、大切な環境の一つである「ママ」のメンタルを整えるヒントについてお伝えしています。

ワークを通してご自身と子どもさんの環境を見直し、お互いに過ごしやすくなるコツを一緒に見つけていきませんか?